Por

João Paulo Guerra, TSF, 25 de Abril de 1995

O Joaquim

fez a guerra em Angola, o Mário na Guiné, o Jorge em Moçambique. Já lá vão

vinte e um anos depois do 25 de Abril mas nenhum deles consegue ainda o

cessar-fogo consigo próprio.

E é assim

que a guerra continua para eles com para todas as outras vítimas de distúrbios

pós-traumáticos do stress de guerra. A doença foi identificada no século XIX:

chamavam-lhe então coração irritável, mais tarde neurose de guerra. Depois do

Vietnam a doença foi reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. Mas as

instituições portuguesas continuam a ignorá-la.

A equipa do psiquiatra

Afonso de Albuquerque, que trata actualmente no Hospital Júlio de Matos, em

Lisboa, 200 casos clínicos de stressados de guerra, calcula que o número de

portugueses atingidos por perturbações psíquicas ou psicológicos causadas pela

guerra colonial possa atingir os 140 mil casos, de maior ou menor gravidade.

Joaquim, Mário e Jorge são

três desses casos clínicos: 28 anos depois de Nambuangongo, em Angola, 27 anos

depois de Gadamael, na Guiné, e 25 anos depois do Cobué, em Moçambique, a

guerra, para eles, continua e o campo de batalha é a memória.

Joaquim –

Aquilo era tudo muito violento. E eu costumo dizer que a minha guerra começou

aqui, logo na instrução militar, e que os meus inimigos, os terroristas que eu

tive que enfrentar foram os oficiais. A minha guerra, o meu sofrimento começou

aqui. Eu sentia-me violentado pela instrução militar, em termos de esforço

físicos e pela agressividade das palavras. Eu não me recusei nunca a fazer os

exercícios físicos mas ficava revoltado com a violência psicológica dos

aspirantes: “Rastejar até mim! A tropa é linda! Filhos da puta, vá, rastejar

até mim! Vá seus cabrões, rastejar até mim!” Era assim que nos preparavam

física e mentalmente para morrer e matar. Era aguentar tudo.

Eu fiz a quarta classe com

10 anos, aos 11 tive a sorte de ir para uma oficina. Era um rapaz normalíssimo. E na tropa tive

pela primeira vez exercícios físicos e mentalização. Uma violência.

Pergunta

–

Quando foi mobilizado, em 1965, o que é que sabia sobre Angola e sobre o que lá

se passava?

Joaquim –

Eu não sabia se era mais ou menos perigoso que nos outros lados. Pensei só que

aquilo era uma fase da vida e que tinha que passar. A minha mãe, embora

analfabeta, sentiu mais o perigo do que eu. Quando eu lhe dei a notícia era

abraçou-se a mim a chorar.

Mário tinha ideias formadas

quanto à natureza da guerra. Nascido e criado em Alhandra, aprendera a ler

pelos livros de Soeiro Pereira Gomes e na adolescência conhecera Alves Redol.

Assentou praça e andou em bolandas, de regimento em regimento. Até que, com o

prostro de cabo miliciano, foi para Tancos tirar o curso de Minas e Armadilhas.

Mário –

O curso era tirado por sargentos e oficiais. E uma vez, quando acabou a

instrução, ficou um bocado de explosivo e detonadores encostados a um muro e

aquilo rebentou durante a noite. Fizeram um inquérito e tal. Eu tive que pagar

vinte escudos pelos vidros partidos.

Pergunta –

Quando foi mobilizado para a Guiné, em 1967, sabia o que lá se passava?

Mário –

Eu estava informado que a Guiné talvez fosse o pior que havia. Era o que eu

ouvia dizer. O meu pai e a minha mãe já morreram. Mas naquela altura, eu quando

foi para embarcar no Uíge, despedi-me primeiro da minha mãe e depois do meu

pai. E então eu vi o meu pai, que era uma pessoa muito dura, e eu vi-o a

chorar.

Jorge foi voluntário para

os Fuzileiros Navais para mudar de vida. A dura experiência da vida dera-lhe

para pensar que já tinha visto e vivido tudo.

Jorge –

Eu falo pouco sobre este assunto e vai-me custar a falar. Eu ofereci-me como

voluntário para os Fuzileiros porque não aguentava a má vivê3ncia que havia

entre os meus pais. O meu pai, que era polícia, agredia com frequência a minha

mãe. E essa violência, mais a pobreza - nós vivíamos os três num quarto –

levaram a que eu fosse internado no Patronato da Infância, na Rua das Escolas

Gerais. Estive lá oito anos, numa autêntica prisão. Passava fome. A única coisa

positiva era que conseguíamos estudar. Fiz o preparatório e depois fui para

Curso Comercial, na Veiga Beirão. Mas a partir dos 15 anos já não podia lá

continuar. Fui viver com os meus pais numa barraca. A falta de dinheiro, a

fome, o espírito de revolta, levaram-me a oferecer-me com o voluntário para os Fuzileiros.

fome, o espírito de revolta, levaram-me a oferecer-me com o voluntário para os Fuzileiros.

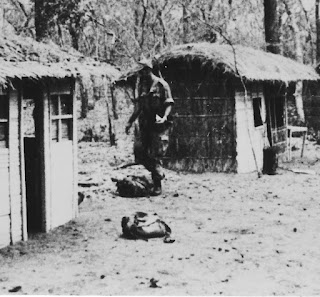

A instrução, como tropa de

elite, destinava-se a incutir-nos o espírito violento, para matar. Instrução na

mata e nas pistas do lodo, nas pistas de obstáculos – a aldeia dos macacos -,

exercícios de fogo real na Arrábida, onde um camarada ficou sem as duas pernas

porque lhe rebentou uma granada entre as pernas num declive do terreno.

Pergunta –

Quando soube que estava mobilizado, em 1968, o que é que sabia sobre a situação

em Moçambique?

Jorge –

Não sabia nada sobre Moçambique. Sabia mais sobre a Guiné. A preparação que

tínhamos era mais propícia para o terreno da Guiné. De maneira que nem me

importei de ir para Moçambique, desde que não fosse para a Guiné.

Nós saíamos de cá já com a

mentalidade de que era preciso matar. Fazia-se gáudio nisso, até nas conversas

que tínhamos.

E foi assim que, prontos

para o serviço e especializados, Joaquim, Mário e Jorge partiram para a guerra.

O embarque a viagem para a jornada de África acrescentou alguma coisa à

experiência de vida de cada um deles. Partiram os três do Cais de Alcântara,

como a maioria dos 800 mil jovens portugueses, entre 1961 e 1974.

Joaquim, mecânico numa

companhia de Polícia Militar, foi o primeiro a deixar no cais uma saudade de

pedra.

Joaquim –

Recordo-me de a família estar no cais. Impressionou-me muito a despedida da

minha mãe, abraçada a mim, a chorar. Eu faltei aquelas coisas da formatura e do

desfile – faltei sem justificar, faltei - e fui dos últimos a entrar para o

barco, que era o Vera Cruz.

Entrei para o barco, fui

para o porão. O que mais me lembro é do barulho, tudo ressoava com muito

barulho, até o mar a bater no barco. E depois veio o enjoo. De resto foi jogar

à lerpa desde que partimos até que chegámos.

Entrei para o barco, fui

para o porão. O que mais me lembro é do barulho, tudo ressoava com muito

barulho, até o mar a bater no barco. E depois veio o enjoo. De resto foi jogar

à lerpa desde que partimos até que chegámos.

Pergunta –

Algum dos soldados admitiu que aquela podia ser a última viagem, sem regresso?

Joaquim –

Eu não me apercebi disso. E eu próprio não cheguei a ter essa noção.

Mário, furriel de Minas e

Armadilhas, embarcou de Lisboa para a Guiné. Fez uma escala breve em Bissau e

seguiu para Gadamael, um nome que não vinha nos mapas.

Mário

–

Recordo perfeitamente a partida no Uíge. Tinha-me despedido da minha mãe mas

ela arranjou o pretexto de me entregar uma escova de dentes e um pente para se

despedir novamente.

Lembro-me de ter partido. E

quando o barco começa a afastar-se. Há uma colega meu que tem um ataque de

histerismo. Ou medo, ou que foi, ficou ali a tremer. E eu dei-lhe duas

bofetadas e ele acalmou. De resto, não me recordo de nada da viagem. Só da

chegada a Bissau.

Jorge, voluntário para os Fuzileiros,

partiu de Lisboa para Moçambique, em 1968, sem amarras ao cais da partida. Um

adeus português sem saudade: na memória ficou apenas o registo da farra da

despedida.

Jorge

–

Formámos um grupo, fomos para o Bairro Alto, prostitutas, bebida, de manhã

apresentámo-nos na Unidade e fomos para o embarque.

Jorge

–

Formámos um grupo, fomos para o Bairro Alto, prostitutas, bebida, de manhã

apresentámo-nos na Unidade e fomos para o embarque.

Entrámos de rompante no

barco, queríamos ser os primeiros, sem ligar nenhuma aos familiares. Era eu e

mais 2.499, no Vera Cruz. Tínhamos comprado uma arca de porão que enchemos com

garrafas de água-ardente, latas de chouriço, e até chegarmos a Luanda, que foi

a primeira paragem, nem pusemos os pés no refeitório.

Em Luanda desembarcámos e

voltámos a embriagar-nos. E depois embarcámos e fomos até Moçambique. E lá

desfilámos então em Lourenço Marques.

Em Angola (1965 – 67), na

Guiné (1967 - 68), em Moçambique (1968 – 70), Joaquim, Mário e Jorge viveram

diferentes experiências e situações militares.

Joaquim, cabo mecânico na

PM, ficou oito meses em Luanda antes de receber a guia de marcha para o Norte,

na sequência de um punição dada pelo comandante da Companhia e agravada pelos

comandantes da Unidade e do Sector Militar.

Joaquim –

Na prisão lembrei-me muito da família, comecei a entrar em depressão, comecei a

ter dores de estômago muito violentas, vómitos. Quando lá foi o médico à

Unidade mandou internar-me no Hospital Militar de Luanda. Estive lá trinta e

tal dias, em exames e tratamentos, e quando tive alta já não regressei à

Polícia Militar, fui para os Adidos, no Grafanil. E ali eu já sabia o que me

esperava: com uma porrada, ia para a mato.

E lá passei a ir nas

colunas, a Santa Eulália, para os abastecimentos. Ainda me faltava muito tempo

e eu arriscava, ia nas colunas como mecânico, a Santa Eulália, a Nambuangongo.

De vez em quando as colunas eram atacadas. Mas eu nunca fui nas colunas que

fiz. E quando comecei a ver que me faltava cada vez menos tempo eu comecei a

fazer contas à vida. Longe dos companheiros com que aqui embarquei, integrado

numa tropa que eu não conhecia de lado nenhum, mal por mal valia mais ficar no

arame farpado no acampamento do que estar a arriscar. Comecei-me a cortar de ir

nas colunas. E todas as noites, ao ir para a cama, lá riscava mais um dia no

calendário. Às vezes, para me enganar a mim, mesmo, riscava logo quatro ou

cinco dias de uma vez. E depois andava a quatro ou cinco dias a pensar que o

tempo nunca mais passava.

Mário esteve debaixo de

fogo na Guiné, em Gadamael, Cacine e Ganturé. Furriel miliciano de Minas e

Armadilhas, percorreu os corredores da morte, montando e levantando explosivos.

Na Guiné, nesses anos, a tropa portuguesa era flagelada nos próprios

aquartelamentos; e quando saía do arame, esperava-a a emboscada.

Mário –

Nas emboscadas notava-se uma coisa muito curiosa. Era a questão da coragem.

Havia soldados que na recruta tinham medo de saltar o galho; e no palco de

guerra tinham atitudes que eram consideradas de heroísmo. O heroísmo não

existe.

Pergunta –

O medo e o heroísmo andam muito perto um do outro?

Mário – Era

isso mesmo que eu ia dizer. O heroísmo é uma reacção do medo. Isto é a minha

experiência, nunca perguntei a ninguém. A pessoa, em primeiro lugar sente medo;

mas logo a seguir tinha uma reacção positiva. Sentia a responsabilidade, sentia

o facto de ter pessoas sob a minha responsabilidade. Pode haver pessoas mais

destemidas que as outras; mas heroísmo não existe. E depois havia um período,

aos sete, oito meses de comissão, que era de anestesia. Parece que tanto faz,

não imposta a vida. Eu tinha medo de fazer o estrangulamento do cordão ao

detonador. Tinha medo, porque só rebentamento de um detonador arranca os dedos.

Com a carga explosiva vai tudo. Mas a partir de certa altura eu fazia o

estrangulamento com os dentes. Não utilizava o alicate estrangulador. Era com

os dentes.

Mário – Era

isso mesmo que eu ia dizer. O heroísmo é uma reacção do medo. Isto é a minha

experiência, nunca perguntei a ninguém. A pessoa, em primeiro lugar sente medo;

mas logo a seguir tinha uma reacção positiva. Sentia a responsabilidade, sentia

o facto de ter pessoas sob a minha responsabilidade. Pode haver pessoas mais

destemidas que as outras; mas heroísmo não existe. E depois havia um período,

aos sete, oito meses de comissão, que era de anestesia. Parece que tanto faz,

não imposta a vida. Eu tinha medo de fazer o estrangulamento do cordão ao

detonador. Tinha medo, porque só rebentamento de um detonador arranca os dedos.

Com a carga explosiva vai tudo. Mas a partir de certa altura eu fazia o

estrangulamento com os dentes. Não utilizava o alicate estrangulador. Era com

os dentes.

Pergunta

–

A sua especialidade, minas e armadilhas, compreendia colocar mas também

levantar engenhos que fossem detectados. Esse momento de levantar uma mina pode

descrever-se?

Mário –

É muito difícil. É um trabalho para o qual são precisos seis sentidos. Eu fazia

isso sozinho e concentrava-me, só pensava no que estava fazer e nem percebia se

tinha ou não tinha medo. Eu levanta-as quando via que havia condições. Quando

não havia condições para as levantar, rebentava-as.

Jorge foi ensinado a matar

no curso de Fuzileiros. À chegada a Lourenço Marques, o soldado da Infantaria

da Marinha desfilou com o aprumo da praxe. Mas à chegada ao Cobué, nas margens

do Lago Niassa, esperava-o a mais sinistra imagem da guerra.

Jorge –

Quando chegámos ao Cobué já íamos com o aviso de que uma Companhia tinha

sofrido 49 mortos e que posteriormente tinha ido para lá um destacamento de

Fuzileiros. E então para intimidar o inimigo, caçavam três ou quatro negros que

eram decapitados e as cabeças eram espetadas em paus à entrada do

aquartelamento.

Pergunta –

Assistiu a essa operação?

Jorge

–

Não. Mas quando cheguei estavam lá as cabeças espetadas. O máximo que se

aguentava no Cobué eram três meses. Eu fiquei lá dezoito meses, derivado a

castigos que já tinha. Era uma zona isolada. Mas ao menos fugíamos ao rigor que

era imposto pelo comandante da nossa Unidade. Sofremos vários ataques. Eu

próprio fui ferido num desses ataques. Não havia médico, não havia enfermeiro.

Fui evacuado para Nampula e vi tais coisas no Hospital Militar que fugi e fui

ao Comando Naval e contei o que se passava. E deve ter havido um rebate de

consciência, porque o Comando Naval mandou-me para o Hospital Civil onde fui

tratado. Quando tive alta fui enviado para Vila Cabral, onde passei o Natal de

1969. E foi aí que eu abri os olhos, graças a alguns alferes milicianos que me

ensinaram canções do Zeca Afonso com letras feitas por eles: “Estou farto deles

// da chicalhada // Só mandam vir // e não fazem nada // Ora vai pró mato / Ó

meu malandro // Por tua causa // é que eu aqui ando”. Foi a partir dessa noite

de Natal que eu passei a ter consciência da realidade.

Pergunta –

Quando falou da sua instrução, como fuzileiro, disse que o

objectivo era prepará-lo para matar. Utilizou essa

instrução? Matou?

Jorge – Utilizei mas não

tenho coragem de falar nisso…

(longa

pausa)

… Não dá.

Cumpridas

as missões em Angola, na Guiné e em Moçambique, Joaquim, Mário e Jorge voltaram

a Lisboa. Vivos e aparentemente inteiros e saudáveis. Os efeitos do stress de

guerra manifestaram-se depois.

Para

Joaquim, 28 anos depois de Angola, a guerra continua.

Joaquim –

Não acabou e pelo contacto que tenho com outros companheiros posso dizer que

para eles também não. Nós estamos em guerra constantemente. Não nos sentimos

bem em lado nenhum, tudo nos revolta. E, a minha vida, de há dez ou quinze anos

para cá, é andar sozinho na rua, se possível de madrugada ou de manhã muito

cedo, ou a partir das dez horas da noite. Porque não consigo andar nas

multidões. Nas horas em que há muito trânsito e pessoas, para os montes,

sozinho, assento-me numa pedra…

(chora

convulsivamente)

À noite ou

de madrugada é que venho para a rua. Dou-me mal com toda a família, perdi

trabalho, fui despedido, tudo por conflitos, zaragatas. Estive separado da

mulher, que ela chegou a uma altura que não me aguentava. Foi-se embora. É uma

guerra constante.

Pergunta – Procurou tratamento?

Joaquim –

A partir de 1986 / 87 comecei nas consultas do Hospital Júlio de Matos, com o

Dr. Afonso de Albuquerque e a Dra. Fani Lopes. E então eles através de

conversas e questionários definiram que a doença é provocada daí. Eu antes de

ir para a tropa era uma pessoa completamente normal. Praticamente não tenho

ninguém no mundo. A única pessoa que tenho é a minha mulher, que voltou. Ela

tem sofrido também e eu até tenho a impressão que lhe transmiti a doença. Ela

também já é instável.

Pergunta – O Joaquim consegue

identificar o que terá sido mais traumático em toda a sua vida?

Joaquim – O impacto da vida na tropa, o

comportamento das pessoas e as ofensas verbais. A minha guerra começou aqui, na

Metrópole, e os meus terroristas foram os oficiais. Eu nunca vi nenhum

terrorista, nunca sofri um ataque…

Mário vive em guerra

consigo e com os outros desde a Guiné 1967 – 68. A vida do ex-furriel de minas

e armadilhas é ainda hoje uma permanente explosão de conflitos.

Mário –

Eu na rua meto o bedelho em todo o lado. E depois eu avanço e não recuo. E

conforme o diagnóstico do Dr. Afonso de Albuquerque e da Dra. Fani foi que eu

sofria do stress de guerra. O questionário tinha três folhas, eles detectaram

logo na primeira.

Jorge, 25 anos depois do

Cobué, também não assinou ainda o cessar-fogo com a memória e a consciência.

Jorge – Vou

dizer uma coisa que é a primeira vez que digo. Eu depois de sair da tropa

entrei em conflito com a família, estive anos sem falar com a minha mãe, hoje

falo com ela normalmente, somos grandes amigos, mas com a família eu não

consigo falar. Tenho uma mulher excepcional, que me tem acompanhado, os meus

filhos também, a minha filha está a tirar um curso de educação especial e

tem-me ajudado bastante, e tive a sorte de ter uma médica de família que me

detectou o problema e me soube encaminhar e tenho a sorte de ter uma

psiquiatra, onde vou todas as semanas, para desabafar, para me aconselhar, e

foi ela, com a sua experiência, que me encaminhou para a psicoterapia comportamental.

Eu quando cheguei ao Júlio de Matos, ao Dr. Afonso e à Dra. Fani, já ia com o

diagnóstico feito.

Pergunta –

O Jorge consegue identificar o que terá sido mais decisivamente traumático na

sua experiência de vida militar?

Jorge –

Talvez a de um camarada, com os intestinos à mostra, ter estado à espera

bastante tempo pela evacuação. Quando eles chegaram, passado não sei quanto

tempo, havia quem quisesse abater o helicóptero pelo tempo que demorara. Se

calhar até nem demorou… Nós pensávamos que ele demorava pela ansiedade de

salvar o nosso camarada.

As guerras coloniais

consumiram vidas e marcaram uma geração. E talvez nenhuma história registe para

o futuro todo o sofrimento que marcou essas vidas: mais de 800 mil jovens

arrancados ao convívio das famílias, ao trabalho produtivo, aos estudos, para

serem lançados em três frentes de guerra, enfrentando a morte num, terreno

desconhecido e hostil, sofrendo de todas as carências, de medo, de raiva, de

saudade, sustentando três guerras que os próprios profissionais concluíram, ao

fim de treze anos, que não tinham saída nos campos de batalha.

Mais de 100 mil

ex-combatentes sofrem, ainda hoje, de distúrbios pós-traumáticos causados pelo

stresse de guerra: pesadelos, insónias, ansiedade, perturbações da memória,

tremores, depressões, doenças cardíacas, estados de alerta exagerados, neuroses

várias, tendências para o suicídio, perturbações emocionais e de relação,

insensibilidade afectiva, agressividade, sentimentos de culpa.

Na maioria dos casos, as

vítimas do stresse de guerra nem sabem que sofrem da doença, embora saibam, por

este ou aquele sintoma, que mais de vinte anos após o fim das guerras coloniais

ainda não assinaram o cessar-fogo consigo próprios nem apagaram as tatuagens da

memória.

Baixa por falecimento

Mário – Passado uns tempos de voltar da guerra, a minha caderneta militar veio-me parar às mãos. Não me lembro como foi. Guardei-a, eu queria era esquecer a tropa. Passado uns meses, casei-me. E precisei da caderneta quando foi para tratar dos papéis do casamento. Foi então que abri a caderneta e vi que estava averbado que eu tinha morrido na guerra no dia 12 de Outubro de 1967. Noutra página estava registado: Baixa de serviço por falecimento.

Casei-me e passado uns

tempos fui tratar do assunto. Um major disse-me que seria um engano mas não

tinha importância nenhuma. E eu respondi que não teria importância para ele mas

para mim tinha. Foi de facto um engano. Mas aconteceu que o engano não foi comunicado

à minha família, que seria um choque terrível, porque na data exacta em que se

dizia que eu tinha morrido eu estava de licença cá. Alguém no Quartel-general

percebeu que havia um engano porque eu estava de férias em Lisboa não podia ter

morrido na guerra na Guiné. E a comunicação à família foi travada ali. Eu sei

qual foi a troca que houve mas não quero falar disso porque o soldado que

morreu mesmo era grande amigo meu.

Entrevistas de João

Paulo Guerra, TSF, 25 de Abril de 1995

The

horror! O horror!

Passámos

toda uma tarde de sábado, das duas da tarde às nove da noite, fechados numa

pequeníssima sala que, ao fim da primeira hora, já era uma bolha de fumo de

cigarros acesos uns nos outros. Éramos um entrevistador e três entrevistados a

contas com memórias dolorosas. E as únicas interrupções foram para eu ir

comprar mais cassetes e mais pilhas para o gravador. A reportagem era para a

rádio e ouvida é outra coisa: ouvem-se os silêncios, as hesitações, os soluços na voz, a respiração da ansiedade.

Foram três entrevistas

simultâneas, duríssimas, com homens endurecidos a pontuar os seus desabafos com

lágrimas, gritos e vociferações, respirações aceleradas e convulsões, tudo vindo

do fundo da alma. E aqueles homens abriram as almas perante o repórter.

Eu tinha a minha própria

experiência do serviço militar e da comissão em Moçambique (1965 / 67). E

recordava-me que, na recruta do Curso de Oficiais Milicianos, em Mafra, um

soldado-cadete fora desmobilizado porque se queixava do mesmo que todos nós: incompatibilidade temperamental com o

serviço militar. A diferença é que o cadete desmobilizado era sobrinho de

um ultra-general do regime, daqueles que faziam discursos inflamados a mandar

toda a gente morrer pela Pátria. Toda a gente, menos o sobrinho.

Mas as experiências dos

meus entrevistados eram outra coisa: eram, à diferente dimensão de cada um daqueles

homens e respectivas experiências, aquilo que o escritor Joseph Conrad, no livro Heart of Darkness, e o cineasta Francis Ford Coppola, no filme Apocalypse Now, definiam com uma palavra: The horror! O horror! Por

mais básico ou apocalíptico que o horror de cada um pareça.

J.P.G.

Sem comentários:

Enviar um comentário